De janvier à avril, nous n'avons eu dans le ciel que des changements graduels de

plus en plus notables. Avec mai, un renversement presque complet s'est accompli.

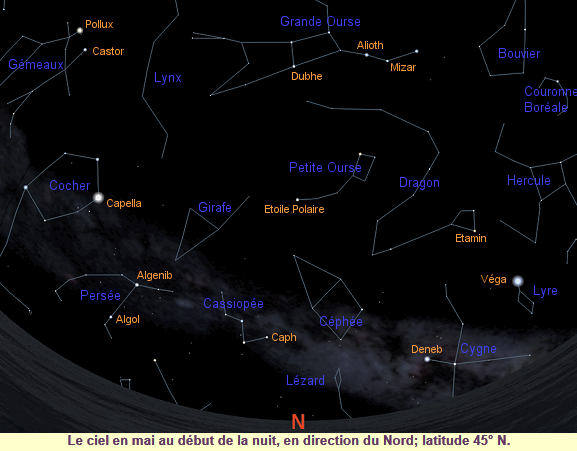

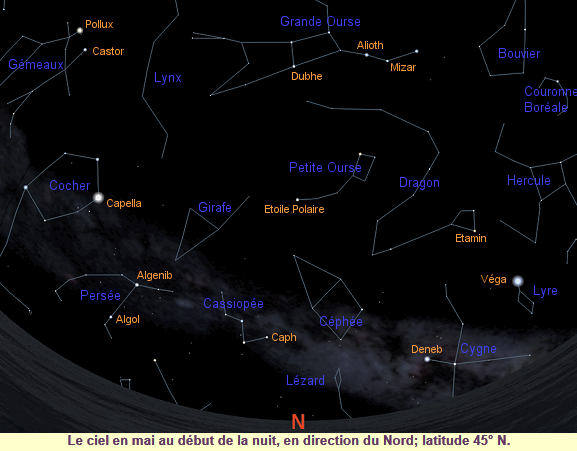

Si nous regardons le ciel du Nord, la Grande Ourse, qui traînait alors sur l'horizon,

atteint maintenant notre zénith, tandis que Persée, que frôlait le zénith, se perd

aujourd'hui à l'horizon du Nord. Dans le ciel du Sud, la transformation est plus

complète encore. De tout ce qui illuminait nos soirs, et notamment des constellations

du zodiaque, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau ont disparu. Disparus aussi l'Eridan,

Orion, ou du moins d'Orion il ne reste que Bételgeuse et Lambda, tout à fait au couchant,

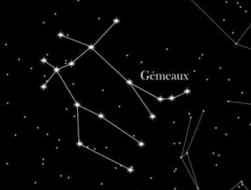

déjà dans la partie septentrionale du ciel, ainsi que les Gémeaux au-dessus d'elles.

La Voie lactée, naguère verticale, est entièrement couchée sur l'horizon nord.

De janvier à avril, nous n'avons eu dans le ciel que des changements graduels de

plus en plus notables. Avec mai, un renversement presque complet s'est accompli.

Si nous regardons le ciel du Nord, la Grande Ourse, qui traînait alors sur l'horizon,

atteint maintenant notre zénith, tandis que Persée, que frôlait le zénith, se perd

aujourd'hui à l'horizon du Nord. Dans le ciel du Sud, la transformation est plus

complète encore. De tout ce qui illuminait nos soirs, et notamment des constellations

du zodiaque, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau ont disparu. Disparus aussi l'Eridan,

Orion, ou du moins d'Orion il ne reste que Bételgeuse et Lambda, tout à fait au couchant,

déjà dans la partie septentrionale du ciel, ainsi que les Gémeaux au-dessus d'elles.

La Voie lactée, naguère verticale, est entièrement couchée sur l'horizon nord.

Reprenons donc l'examen du ciel actuel par la Grande Ourse. Elle est au-dessus de

nos têtes, la quelle tournée vers l'est. Cette position fait de son observation un

vrai casse-cou, mais ce que l'on perd en commodité, on le gagne en pureté du ciel.

Peut-être pourra-t-on voir à l'oeil nu, ou tout au moins à la jumelle, Alcor, le

petit compagnon de Mizar, appelée aussi Dzêta, c'est-à-dire de la sixième étoile

de la constellation, l'avant-dernière de la queue; ces deux étoiles paraissent appartenir

à un même système. Mais, examinée au télescope, Alcor s'éloigne beaucoup de Mizar,

et celle-ci, par contre, se révèle avec un second compagnon, qui apparaît aussi rapproché

d'elle qu'Alcor le semble à la lunette.

De la Grande Ourse, il faut toujours se reporter sur la Polaire, que l'on retrouve,

comme on sait, en prolongeant sur la gauche (actuellement vers le Nord) l'alignement

formé par les deux étoiles de tête. Cette étoile est aussi double; et son compagnon

fait sa révolution en beaucoup moins de temps que celui de Mizar, en 7200 ans, mais

il est tout petit et beaucoup plus difficile à distinguer. Comme nous l'avons déjà

dit, la Polaire ne marque pas encore exactement le Pôle, elle en est actuellement

distante de plus d'un degré, mais, par suite du mouvement de toupie que fait notre

globe en tournant sur lui-même, c'est-à-dire par suite du déplacement de son axe

dans l'espace (la précession des équinoxes), le prolongement de cet axe se rapprochera

de l'étoile jusqu'en l'an 2105, et alors la Polaire sera presque exactement au-dessus

du pôle. Encore un peu moins de cent ans à attendre! Puis elle s'éloignera. La Polaire

termine la queue de la Petite Ourse, dont la tête se redresse vers le zénith à la

suite de la Grande.

De la Grande Ourse, il faut toujours se reporter sur la Polaire, que l'on retrouve,

comme on sait, en prolongeant sur la gauche (actuellement vers le Nord) l'alignement

formé par les deux étoiles de tête. Cette étoile est aussi double; et son compagnon

fait sa révolution en beaucoup moins de temps que celui de Mizar, en 7200 ans, mais

il est tout petit et beaucoup plus difficile à distinguer. Comme nous l'avons déjà

dit, la Polaire ne marque pas encore exactement le Pôle, elle en est actuellement

distante de plus d'un degré, mais, par suite du mouvement de toupie que fait notre

globe en tournant sur lui-même, c'est-à-dire par suite du déplacement de son axe

dans l'espace (la précession des équinoxes), le prolongement de cet axe se rapprochera

de l'étoile jusqu'en l'an 2105, et alors la Polaire sera presque exactement au-dessus

du pôle. Encore un peu moins de cent ans à attendre! Puis elle s'éloignera. La Polaire

termine la queue de la Petite Ourse, dont la tête se redresse vers le zénith à la

suite de la Grande.

Dans la constellation du Dragon, qui se recourbe entre elles deux, enveloppe la Petite

et dont la têle se retourne vers l'est, nous signalerons deux nouvelles choses :

d'abord au-dessus de Bêta l'étoile Gamma qui est double et se dédouble aisément à

l'oeil nu ou avec une petite jumelle; puis auprès d'Omega, sur l'alignement de Bêta

à la Polaire, une nébuleuse planétaire, NGC 6543 (plus connue sous le nom d'Oeil

de Chat), qui marque le pôle nord de l'écliptique, c'est-à-dire le point du ciel

où passerait la perpendiculaire élevée au milieu du plan de l'écliptique, dans lequel

se fait notre mouvement de révolution annuel autour du Soleil. Car, si l'axe de notre

globe était perpendiculaire au plan dans lequel il circule, le pôle de l'écliptique

se trouverait juste au-dessus du pôle terrestre, les deux parallèles se rencontrant

à l'infini; mais, comme l'axe de la Terre est penché, il fait forcément un angle

avec la perpendiculaire élevée sur ce plan et les deux côtés de cet angle percent

nécessairement la voûte céleste en deux points différents. De ces deux points, l'un

avoisine la Polaire, l'autre Omega du Dragon.

Nous avons appelé Bêta un des yeux du Dragon; Gamma formera le le second. Le monstre

regarde toujours la constellation d'Hercule, maintenant vers l'est. Comme nous l'avons

dit, en avril, c'est vers cette constellation que le Soleil est emporté, et avec

lui tout son système de planètes, Mercure, Vénus, la Terre avec la Lune, Mars, Jupiter

et Saturne avec leurs satellites, jusqu'à Uranus et Neptune et les centaines ou milliers

d'astéroïdes et de comètes, etc. L'une des plus remarquables étoiles de ce groupe

est Dzêta, qui est double, et dont les composantes gravitent en trente-quatre ans

et demi.

Au-dessous d'Hercule, la Lyre, qui réapparaissait le mois dernier après une courte

disparition sous l'horizon, s'élève de plus en plus vers l'est. Véga y brille d'un

des plus beaux éclats du ciel, éclat d'une incomparable blancheur. Par suite du mouvement

de toupie de la Terre, dont nous parlions tout à l'heure, Véga était, il y a quatorze

mille ans, et reviendra dans douze mille sur le prolongement de notre axe. Elle a

été, elle redeviendra notre étoile polaire, alors que celle, presque immobile aujourd'hui,

à laquelle nous donnons actuellement ce nom, décrira le grand circuit que décrit

maintenant Véga.

Au-dessous de la Lyre, à l'horizon nord-est, nous apercevons couchée la grande croix

formée par le Cygne. Le long cou du volatile se tend vers l'est, l'une de ses ailes

déployée dans la direction du Dragon, entre la Lyre et Céphée. Tout à fait à l'Est,

c'est une aile de l'Aigle qui se montre hors de l'horizon. En plein nord au contraire,

c'est Cassiopée, dont la forme de W s'affirme de plus en plus, agrandie par un effet

d'optique comme tous les corps célestes voisins de l'horizon. En dessous d'elles,

dans les brumes, nous n'entreverrons plus qu'un pied d'Andromède et, à gauche de

Cassiopée, à la même hauteur, Persée qui la poursuit, bien que semé par Pégase, qui

est déjà loin. Plus à gauche encore, au Nord-Ouest maintenant, mais toujours un peu

au-dessus de l'horizon, deux étoiles marquent encore les pointes des cornes du Taureau,

dont la tête a disparu. Celle de droite forme encore bien visiblement le pentagone

avec quatre étoiles du Cocher, dont Capella (la Chèvre), que nous retrouvons encore

par un autre moyen, en prolongeant l'alignement légèrement curviligne formé par les

étoiles Alpha, Delta, Epsilon et Dzêta de la Grande Ourse.

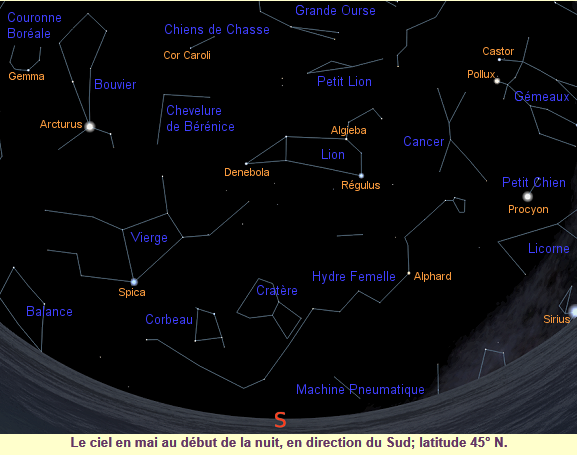

A l'Ouest, où les Pléiades, Aldébaran, Orion presque entier et le Grand Chien ont

disparu, on devine encore Bételgeuse et, au-dessus, les Gémeaux, avec Castor et Pollux,

cette fois bien droits sur leurs pieds. Et tout cet alignement est allongé de l'est

à l'ouest sur l'horizon nord (Aigle, Cygne, Cassiopée, Persée, Cocher, cornes du

Taureau, Pieds des Gémeaux, Epaule d'Orion, Procyon (Petit Chien) même sur la carte

Sud), tout cela jalonne magnifiquement la Voie lactée, dont la partie orientale va

se relever peu à peu à mesure que l'autre s'enfoncera.

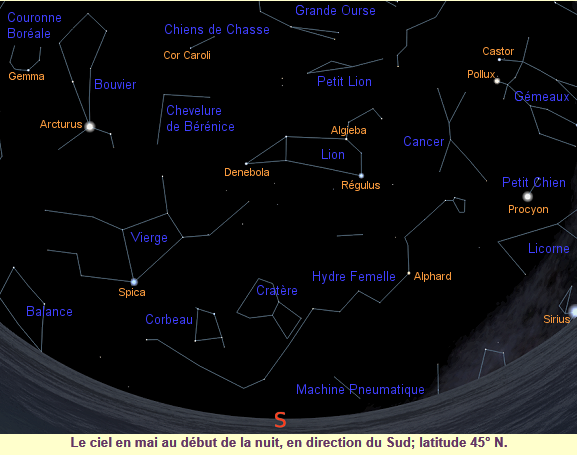

Plus au Sud, nous retrouvons Procyon très voisin de l'ouest, où il va se coucher,

puis, vers le sud-ouest, un vaste espace presque désert, où AIphard, de l'Hydre,

brille presque seul d'un assez vif éclat et où le Cancer, formé de petites étoiles,

tournant le dos aux Gémeaux, ouvre ses pinces menaçantes vers le Lion. Celui-ci,

toujours majestueux, descend, la tête haute, les pattes de devant allongées vers

l'Hydre, la croupe au méridien.

La Vierge aborde en ce moment le méridien. On se rappelle comment on la retrouve

aisément : en prolongeant la queue de la Grande Ourse d'une longueur égale à celle

du groupe des sept étoiles, on trouve la belle étoile du Bouvier : Arcturus; et en

continuant d'une même quantité cet alignement légèrement curviligne, on rencontre

vers le Sud une étoile également fort éclatante. C'est l'Epi (Spica) de la Vierge.

Entre l'Epi et Denebola (queue du Lion) cinq étoiles en angle droit simulent assez

bien un fléau prêt à battre l'épi. Cette Vierge a tout l'air d'une moissonneuse.

En haut, vers le zénith, au-dessus de nos têtes, nous avons la Chevelure de Bérénice

et les Chiens de Chasse qui avoisinent la Grande Ourse, et, de là, en descendant

vers l'Est, en dessous d'Arcturus, de la constellation du Bouvier, nous retrouvons

la Couronne Boréale avec son étoile principale, la Perle (Gemma). Assez bas, le Serpent

nous apparaît à peu près entier pour la première fois. On voit, en effet, au-dessous

de la Couronne, une ligne très sinueuse de sept étoiles, dont une de deuxième magnitude,

les autres de troisième. Il semblerait a priori que c'est tout cet ensemble qui devrait

constituer le Serpent. Ce n'est qu'à peu près vrai. Par une de ces bizarreries si

fréquentes dans le partage des constellations, les deux plus boréales étoiles de

cette sinuosité appartiennent à Hercule, dont le gros est assez éloigné dans notre

ciel du nord. Les cinq autres seules constituent le Serpent. Leur alignement se prolonge

tout droit et vertical par quatre autres étoiles de même grandeur, dont deux très

rapprochées l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle le Serpentaire, en grec Ophiuchus,

celui qui tient le Serpent dans ses mains. Nous le verrons mieux quand il sera tout

à fait levé.

En même temps que lui, surgissent, au sud-est, la Balance et le Scorpion, formés

de belles étoiles. Ce sont encore deux nouvelles fractions du zodiaque, dont la courbe,

à présent visible, comprend, en outre, le Taureau, les Gémeaux, le Lion et la Vierge.

A l'horizon sud disparaissent vers l'Ouest la Poupe et la Machine pneumatique, que

nous avons à peine entrevus et se soulève le Centaure, qui, après une courte apparition,

se replongera sous la Terre. C'est pourtant là que se trouvent les deux étoiles les

plus proches de nous : Alpha Centauri et Proxima. (G Armelin).

Principaux objets célestes en évidence pour l'observation en mai

Les Chiens de Chasse sont trop hauts pour être observables dans une lunette; mais

bien placés pour le télescope. On peut y voir l'étoile Alpha (le Coeur de Charles

ou Cor Caroli), un superbe couple dont une composante est jaune d'or et l'autre Lilas.

L'étoile 2 est également double (beau couple jaune d'or et azur). A remarquer aussi,

un amas globulaire, M 3, et plusieurs galaxies, la principale étant M 51 (galaxie

des Chiens de Chasse), magnifique spirale vue de face. Trois autres galaxies de cette

constellation appartiennent au catalogue de Messier : M 94, M 106 et M 63.

Dans la Chevelure de Bérénice, l'étoile double 24, l'amas globulaire M 53, les galaxies

: M 64, M 85, M 88, etc…

La constellation du Lion contient plusieurs étoiles doubles intéressantes, certaines

très écartées comme Régulus, son étoile la plus brillante, Bêta (Denebola), dans

un champ stellaire très curieux, Gamma (Algieba), dont la composante principale est

elle-même une binaire physique belle et brillante, et Dzêta (Adhafera). On peut également

observer dans cette constellation plusieurs galaxies : le triplet du Lion est formé

par M 65, M 66 et NGC 3628, vue par la tranche; Au dessous de la ligne qui relie

Coxa à Regulus, on a M 105, M 95 et M 96.

Sous le Lion, la constellation du Sextant contient aussi plusieurs galaxies : la

galaxie du Fuseau (NGC 3115) et NGC 3166, qui est la principale d'un petit groupe

de galaxies.

L'amas ouvert du Cancer (M 44). Les doubles Thêta, Iota et Dzêta.

La constellation du Bouvier est dominée par la géante rouge (qui apparaît de couleur

orangée) Arcturus, une des plus belles étoiles du ciel boréal, mais on peut y trouver

aussi plusieurs étoiles doubles intéressantes à observer : Epsilon (Izar), jaune

d'or et bleu, surnommée Pulcherrima; Pi, un couple charmant; Xi, jaunes rougeâtres;

Eta (Mufrid) est triple; Dzêta forme un système serré et difficile à séparer. A noter

aussi deux galaxies spirales dans la partie méridionale de la constellation : NGC

5600 et NGC 5248.

Vierge : Gamma; 54; 17; galaxies de l'amas de la Vierge.

Hydre : Epsilon et 54. La variable R.

Couronne boréale : Dzêta et Sigma.

Hercule : Kappa, Rhô, 95, Delta. L'amas globulaire d'Hercule (M 13), l'un des plus

beaux du ciel.

Delta du Serpent. - Dragon : Nu, Psi, Omicron.

14 du Cocher. L'amas M 37. - Polaire, dans la Petite Ourse.

Doubles 7 (la secondaire est cendre mouillée) et la triple 230 de la Girafe (SAO

2102 ou Struve 1694), et, dans la même constellation, la galaxie NGC 2403 et l'amas

ouvert NGC 1502.

Rouge Mu (Erakis) de Céphée; variable et double Delta, Bêta, Omicron et Xi. - Castor,

dans les Gémeaux, une dernière fois.(C. F.).

Parmi les essaims d'étoiles filantes actifs en mai, on note : les Eta-Aquarides (en

provenance de la direction du Verseau), actives entre le 24 avril et le 20 mai (maximum

les 4 et 5 mai), qui sont provoquées par l'entrée dans l'atmosphère terrestre de

poussières issues de la comète de Halley; les Piscides, sont un essaim diurne actif

du 6 au 10 mai (maximum le 8); enfin, on donne le nom d'Alpha-Scorpiides a une activité

d'étoiles filantes observée entre le 29 avril et le 13 mai, puis du 1er au 17 juin

(peut-être deux essaims distincts ou bien deux courants d'un même essaim). (C.F.).

De janvier à avril, nous n'avons eu dans le ciel que des changements graduels de

plus en plus notables. Avec mai, un renversement presque complet s'est accompli.

Si nous regardons le ciel du Nord, la Grande Ourse, qui traînait alors sur l'horizon,

atteint maintenant notre zénith, tandis que Persée, que frôlait le zénith, se perd

aujourd'hui à l'horizon du Nord. Dans le ciel du Sud, la transformation est plus

complète encore. De tout ce qui illuminait nos soirs, et notamment des constellations

du zodiaque, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau ont disparu. Disparus aussi l'Eridan,

Orion, ou du moins d'Orion il ne reste que Bételgeuse et Lambda, tout à fait au couchant,

déjà dans la partie septentrionale du ciel, ainsi que les Gémeaux au-

De janvier à avril, nous n'avons eu dans le ciel que des changements graduels de

plus en plus notables. Avec mai, un renversement presque complet s'est accompli.

Si nous regardons le ciel du Nord, la Grande Ourse, qui traînait alors sur l'horizon,

atteint maintenant notre zénith, tandis que Persée, que frôlait le zénith, se perd

aujourd'hui à l'horizon du Nord. Dans le ciel du Sud, la transformation est plus

complète encore. De tout ce qui illuminait nos soirs, et notamment des constellations

du zodiaque, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau ont disparu. Disparus aussi l'Eridan,

Orion, ou du moins d'Orion il ne reste que Bételgeuse et Lambda, tout à fait au couchant,

déjà dans la partie septentrionale du ciel, ainsi que les Gémeaux au- De la Grande Ourse, il faut toujours se reporter sur la Polaire, que l'on retrouve,

comme on sait, en prolongeant sur la gauche (actuellement vers le Nord) l'alignement

formé par les deux étoiles de tête. Cette étoile est aussi double; et son compagnon

fait sa révolution en beaucoup moins de temps que celui de Mizar, en 7200 ans, mais

il est tout petit et beaucoup plus difficile à distinguer. Comme nous l'avons déjà

dit, la Polaire ne marque pas encore exactement le Pôle, elle en est actuellement

distante de plus d'un degré, mais, par suite du mouvement de toupie que fait notre

globe en tournant sur lui-

De la Grande Ourse, il faut toujours se reporter sur la Polaire, que l'on retrouve,

comme on sait, en prolongeant sur la gauche (actuellement vers le Nord) l'alignement

formé par les deux étoiles de tête. Cette étoile est aussi double; et son compagnon

fait sa révolution en beaucoup moins de temps que celui de Mizar, en 7200 ans, mais

il est tout petit et beaucoup plus difficile à distinguer. Comme nous l'avons déjà

dit, la Polaire ne marque pas encore exactement le Pôle, elle en est actuellement

distante de plus d'un degré, mais, par suite du mouvement de toupie que fait notre

globe en tournant sur lui-