La Station Spaciale

Internationale (ISS)

LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE

HISTORIQUE DE LA CONCEPTION DE LA STATION SPATIALE PAR LA NASA

L'architecture et l'aménagement intérieur de la partie non russe de la station spatiale

(~85 % du tonnage) sont l'aboutissement de longues études démarrées au début des

années 1970 qui ont abouti au cours des années 1980.

L'expérience de la station Skylab

La station Skylab (1973-1974) avait été réalisée en aménageant le troisième étage

d'une fusée Saturn V, haut de 39 mètreset de 7 mètres de diamètre, qui avait été

divisé dans le sens de la longueur en deux étages, fournissant ainsi un volume intérieur

de 480 m3. Bien que la station n'ait été habitée que brièvement (6 mois en temps

cumulé), ses occupants font des observations intéressantes qui seront prises en compte

dans la conception de la future station à laquelle certains d'entre eux vont d'ailleurs

participer. La NASA étudie au début des années 1970, sans avoir de vrai financement,

une station susceptible de succéder à Skylab. Après l'arrêt de la fabrication de

la fusée Saturn et le lancement du projet de navette spatiale, le concept de station

monolithique (un cylindre unique), à la manière de Skylab, est abandonné au profit

d'un ensemble de modules dont le diamètre est compatible avec la taille de la soute

de la navette (moins de 5 mètres). Le regroupement des modules autour d'un module

central servant de nœud est écarté car trop risqué. La NASA identifie à cette époque

la nécessité de disposer d'un vaisseau permettant d'évacuer à tout moment la station.

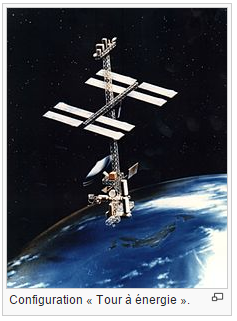

La configuration Tour à énergie

En 1982-1983 un groupe de travail de la NASA chargé de réfléchir au développement

d'une station spatiale, le Concept Development Group (CDG), met au point le concept

de « Tour à énergie » (Power tower) : une poutre verticale de près de100 mètres de

haut supporte à son sommet une poutre perpendiculaire de 75 mètres de long sur laquelle

sont répartis les panneaux solaires. Tous les autres composants sont attachés à l'extrémité

inférieure de la poutre et l'ensemble est stabilisé par gradient de gravité ce qui

permet de réduire le besoin de carburant pour contrôler l'orientation de la station.

La partie pressurisée, est constituée de quatre modules - deux laboratoires, un habitat

et un module de commandement - partageant la même architecture : un cylindre doté

d'un port d'amarrage à chaque extrémité et de quatre autres ports à sa périphérie

permettant de multiples arrangements. Pour l'aménagement intérieur, deux configurations

sont étudiées : un cloisonnement du cylindre en tranches à la manière de Skylab et

un aménagement longitudinal avec un plancher parallèle à la paroi du cylindre. Le

cloisonnement vertical génère des espaces confinés et peut créer des problèmes de

désorientation mais utilise mieux l'espace et fournit un bon accès au système de

support de vie.

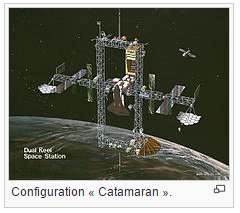

La configuration Catamaran

En 1985 la NASA entame, avec la participation de plusieurs industriels, la phase

B de son étude destinée à détailler les concepts déjà définis. Une étude plus fine

des besoins scientifiques - microgravité, observatoires céleste et terrestre - aboutit

à la disqualification du concept de « Tour à énergie » mal adapté. Une nouvelle architecture

dite Catamaran (Dual Keel) est mise au point : deux poutres verticales parallèles

supportent à leurs extrémités les télescopes spatiaux. Elles sont jointes en leur

centre par une longue poutre horizontale qui supporte en son milieu les modules pressurisés

et à ses extrémités les panneaux solaires.

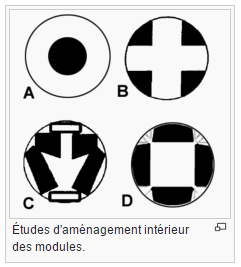

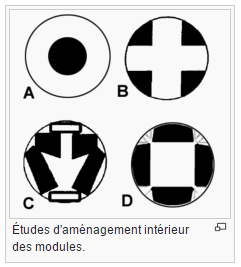

Aménagement intérieur

Parallèlement un groupe créé en 1983 au centre spatial Johnson se penche plus particulièrement

sur l'aménagement intérieur. Il s'agit à la fois de favoriser la productivité de

l'équipage par une optimisation de l'ergonomie et de permettre la mise à niveau de

la station et sa maintenance tout au long de sa durée de vie estimée à l'époque à 30 ans.

Pour parvenir à ce résultat les équipements intérieurs doivent être modulaires ;

la taille de chaque « meuble » doit être à la fois standardisée et suffisamment réduite

pour pouvoir passer par les écoutilles. Il est établi que la taille minimale compatible

avec la dimension des équipements usuels est celle d'un réfrigérateur. Par ailleurs

la disposition retenue doit permettre d'accéder facilement à la coque pressurisée

en cas de perforation. Plusieurs scénarios d'aménagement sont évalués : équipements

rassemblés autour de l'axe du module laissant un espace

habitable entre ce noyau et la coque (Service Core A sur le schéma ci-contre). Mais

pour une coque de 4,5 mètres de diamètre, cette configuration laissait beaucoup moins

d'espace vital que celle consistant à rejeter les équipements le long de la coque.

Cette dernière disposition est donc retenue pour la suite de l'étude et à son tour

déclinée en plusieurs versions : une disposition avec les équipements placés aux

quatre angles laissant un volume libre en forme de croix (B) est éliminée car laissant

peu de place pour les équipements ; on écarte également un aménagement qui superpose

deux formats d'équipement de chaque côté de l'espace laissé libre avec des gaines

techniques courant au niveau du plancher et du plafond (C). La solution finalement

retenue consiste à placer des équipements au format parfaitement identique sur les

quatre côtés de l'espace central (D). Les espaces libres de forme triangulaire situés

entre les équipements et la coque sont utilisés pour faire passer les gaines techniques.

Du module universel au module spécialisé

Pour réduire les coûts, la NASA était partie du principe que tous les modules de

la station seraient identiques (configuration K sur le schéma ci-contre) ; l'ajout

d'équipements intérieurs spécialisés devait permettre de répondre aux besoins couverts

spécifiquement par chaque module. Mais les études plus détaillées montrèrent que,

compte tenu du nombre réduit de modules à produire, le gain financier espéré ne compensait

pas le surcroît de complexité et de masse d'un module « universel ». En particulier

un tiers du volume de chaque module devait être consacré aux six ports d'amarrage

radiaux et axiaux très volumineux et lourds compte tenu de leur

gabarit généreux. Aussi fut-il décidé que le module commun ne prendrait pas en charge

les fonctions de sas et de nœuds qui donneraient lieu au développement de modules

spécialisés. Dans cette nouvelle configuration le module commun, nettement allégé

car ne comportant plus que deux ouvertures aux extrémités du cylindre, pouvait être

allongé ce qui permettait de réduire le nombre de modules nécessaires ; les modules,

qui dans les configurations de l'époque assuraient des liaisons perpendiculaires

pour des raisons de sécurité (configuration « en carré »), pouvaient être abandonnés

au profit de simples tunnels pratiquement dépourvus d'équipements intérieurs et donc

très légers (L). Finalement il fut décidé d'allonger les modules de type nœud pour

qu'ils prennent en charge également la fonction des modules de liaison (configuration M puis

N). Le concept de module de liaison fut abandonné par la suite.

La coupole d'observation

Pour pouvoir travailler, il était nécessaire que l'équipage dispose d'une vue sur

l'extérieur : manœuvres d'amarrage et désamarrage des vaisseaux chargés du ravitaillement

et de la relève, intervention à distance sur la partie extérieure de la station grâces

aux bras robotisés, surveillance et maintenance. La réponse à ce besoin opposa d'une

part les partisans d'une vue « virtuelle » reconstituée sur les écrans d'un poste

de travail à partir d'images obtenues grâce à des caméras et d'autre part ceux qui,

au nom de la sécurité, exigeaient de disposer de hublots dans chaque module permettant

d'avoir une vue directe sur les composants de la station. Les détracteurs de cette

dernière solution soulignèrent que la présence de hublots fragilisait et alourdissait

la structure sans pour autant fournir une vue directe sur toutes les parties de la

station. La création de coupoles d'observation donnant une vision à 180° fut décidée

à l'issue de ces débats.