Différence entre :

comète, astéroïde, météorite, étoile filante

Explications complètes

En janvier 1801, Giuseppe Piazzi a découvert un objet qui en premier lieu lui

fit penser qu'il avait découvert une nouvelle comète. Mais après avoir déterminé

son orbite il se rendit compte que ce n'était pas une comète mais une petite planète.

Piazzi l'a nomma Cérès. Puis trois autres petits corps furent découverts au cours

des années suivantes : Pallas, Vesta, et Junon. A la fin du 19e siècle on en avait

découvert plusieurs centaines, et on nomma alors cette famille d'objets gravitant

entre Mars et Jupiter : les astéroïdes.

Ils sont extrêmement nombreux (des milliards selon certains !) et leur nombre

croit proportionnellement à leur petitesse ; en effet lorsque la taille diminue d'un

facteur 10, leur nombre augmente d'un facteur 100.

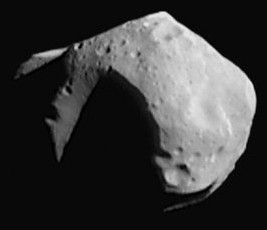

Il n'en existe pas deux identiques, ils sont tous différents de par leur taille,

leur forme, leur couleur, leur période de rotation et surtout leur composition.

Près de 543 711 ont été répertoriés. Il existe environ 400 000 astéroïdes dont

la taille dépasse le kilomètre et on en connaît 26 dont la taille est supérieure

à 200 km.

Le plus grand d'entre eux est Cérès avec un diamètre dépassant 900 km.

Malgré leur nombre, ils ont chacun un espace vital de plusieurs millions de kilomètres.

La masse totale de tous les astéroïdes est inférieure à celle de la Lune.

(243) Ida et (951) Gaspra ont été photographiés par la sonde Galileo lors de

son voyage pour Jupiter. La mission Near-Shoemaker a survolé (253) Mathilde le 27

juin 1997 puis s'est mise en orbite autour de (433) Eros le 12 février 2000 avant

de se poser à sa surface le 12 février 2001. La sonde Hayabusa s'est posée sur l'astéroïde

(25146) Itokawa le 19 novembre 2005.

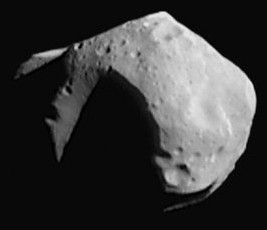

Leurs formes sont très irrégulières, elles peuvent être de la forme planétaire

ou très insolite comme cacahuètes ou patatoïde (déf). Certains semblent même être

formés de deux blocs réunis par accrétion (def).

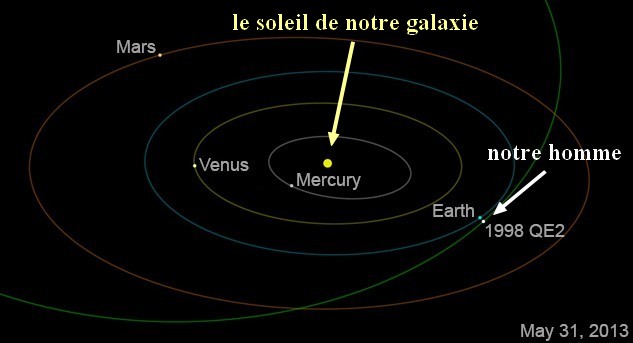

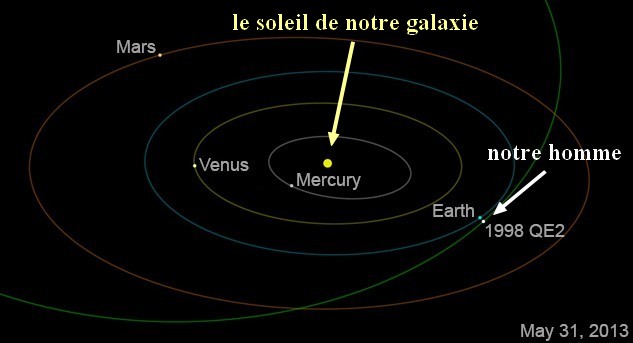

Alors, l'astéroïde 1998 QE2 ?

Il est passé (avec sa petite lune)

le 29 mai 2013 à 22 h 59 à

5,8 millions de kilomètres de

notre planète Terre.

Le 31 mai 2013, l'astéroïde 1998 QE2 est sereinement passé près de notre planète, à 3,6 millions de miles (5.800.000 km), soit environ 15 fois la distance de la Terre à la Lune.

En animation, l'orbite de 1998 QE2, ça donne ça :

1998 QE2 n'a pas beaucoup d'intérêt pour les astronomes et les scientifiques à l'affût d'astéroïdes dangereux (pas de risque de collision avec la Terre), mais il est intéressant pour ceux qui souhaitent obtenir une série d'images à haute résolution qui pourraient révéler une foule de caractéristiques, dont de surface.

Chaque fois qu'un astéroïde se rapproche de très près, il offre la possibilité aux scientifiques de l'étudier en détail pour comprendre sa taille, sa forme, sa rotation, ses caractéristiques de surface, et tous renseignements utiles pour en connaître son origine.

Un astéroïde passant près de la Terre, ce sont des nouvelles mesures de sa distance, de sa vitesse, de son orbite, de ses mouvements plus lointains dans l'avenir.

1998 QE2, lors de son passage, a été observé surtout par le radar de Goldstone en Californie. La résolution fournie par cette antenne mobile de 70 m de diamètre a permis de saisir des détails d'environ 4 m sur l'astéroïde, quand ce dernier a été au plus près de la Terre. Un autre radiotélescope a participé à l'étude de 1998 QE2 : il s'agit de l’antenne fixe de 305 m de diamètre d'Arecibo, sur l'île de Porto Rico.

L'astéroïde 1998 QE2 filmé avec sa lune (le petit point blanc)

1998 QE2 a été découvert le 19 août 1998, par l'Institut de Technologie du Massachusetts Lincoln, au Nouveau-Mexique, dans le cadre du programme de recherche d'astéroïdes Terre (LINEAR) près de Socorro.

L'astéroïde 1998 QE2 filmé lors de son passage. IMPRESSIONNANT !!!

Ci-dessous, je te mets un petit film qui ne concerne pas 1998 QE2, mais qui concerne un autre astéroïde géocroiseur dénommé 2004 FH. Cet astéroïde a donc été filmé lors d'un passage près de la Terre. Pourquoi je te mets ce petit film ? Tout simplement, d'abord, parce que c'est très impressionnant de voir des astéroïdes se balader dans l'espace, mais aussi parce que un moment tu vois vers le bas de l'image un objet traverser l'espace très rapidement. Il s'agit d'un satellite artificiel. On circule dans l'espace maintenant comme sur les Champs Elysées : "tiens, salut satellite, moi je suis un astéroïde, bonjour chez toi" !!

L'astéroïde 2004 FH filmé saluant un satellite !

Compléments d'informations sur les astéroïdes

Formation des astéroïdes

Deux théories sont avancées quant à leur formation :

La première affirme que les astéroïdes pourraient être les restes d'une planète

qui aurait explosé il y a 16 millions d'années.

La deuxième qu'il s'agirait de reste de la nébuleuse primitive qui n'aurait

pas pu s'échapper des perturbations gravitationnelles de Jupiter.

Il existe aussi les astéroïdes binaire. Ce terme désigne un système de deux

astéroïdes tournant l'un autour de l'autre et de tailles équivalentes. Un exemple

d'astéroïde binaire est 90 Antiope, dont les deux composants de taille égale orbitent

l'un autour de l'autre.

Classification des astéroïdes

Les astéroïdes sont divisés en 3 catégories selon leur composition :

- catégorie C : Le « C » signifie carboné. Ils sont sombres et composés

principalement de carbone et de silicates hydratés. Ils sont similaires aux météorites

chondrites carbonées. Leur composition chimique est proche de celle du système solaire

primitif, sans les éléments légers et volatils comme les glaces. Leur spectre est

plutôt bleu et plat. Ils représentent 60 % des astéroïdes connus.

- catégorie S : Le S correspondant à la silice. Composés de roches, de

fer et de nickel, ils constituent 30 % de l’ensemble des astéroïdes. Ils sont assez

brillants. Leur spectre se situe vers le rouge, similaire à celui des météorites

sidérolithes.

- M : ils sont entièrement constitués de fer et de nickel. Cette classe

inclut la plupart du reste des astéroïdes. M signifie métallique.

Il existe aussi une douzaine d'autres types beaucoup plus rares.

*****

Les astéroïdes sont aussi classés par catégories en fonction de leur place dans

le système solaire.

- La Ceinture principale: localisée entre Mars et Jupiter entre 2 et 4

UA du Soleil; ils sont divisés en sous-groupes: Hungarias, Floras, Phocaea, Koronis,

Eos, Themis, Cybeles et Hildas (lesquels sont nommés d'après l'astéroïde principal

dans le groupe).

- Les géocroiseurs ; des astéroïdes proches de la Terre divisés en 3 groupes

:

- Les Atens : dont le demi-grand axe est d'au moins de 1.0 UA et l'aphélie

plus grand que 0.983 UA.

- Les Apollos : dont le demi-grand axe est plus grand que 1.0 UA et le

périhélie d'au moins de 1.017 UA.

- Les Amors : dont le périhélie est compris entre 1.017 et 1.3 UA.

- Les astéroïdes troyens localisés proche des points de Lagrange de Jupiter

(60 degrés devant et derrière Jupiter sur son orbite). Il existe aussi quelques astéroïdes

aux points de Lagrange de La Terre, Mars et de Neptune.

- Les Centaures qui sont localisés dans le système solaire externe comme

(2060) Chiron, (5335) Damoclès et (5145) Pholus.

*****

Les astéroïdes sont aussi parfois regroupés en famille.

Les astéroïdes sont aussi parfois regroupés en famille : ils évoluent par groupe

ayant sensiblement la même orbite. La Terre, par la gravitation, maintient les orbites

de tous les corps célestes. Véritable projectile, un objet spatial qu’il soit satellite,

sonde ou encore planète, comète ou astéroïde est lancé à une vitesse vertigineuse

sur une route ininterrompue et inévitable : son orbite (voir l'animation d'une orbite).

Enfin, il semble que la composition des astéroïdes d’un groupe soit semblable,

ce qui accrédite l’hypothèse selon laquelle les astéroïdes qui composent la famille

proviennent d’un seul et même corps qui se serait fragmenté lors d’une collision.

Qu'est-ce qu'un astéroïde ?

Un astéroïde, c'est un petit corps du Système solaire composé de roche, de métaux

et de glace. Il a une forme irrégulière et ses dimensions varient de quelques dizaines

de mètres à plusieurs kilomètres.

Le premier fut découvert en 1801, et on en dénombre actuellement plus de 560

000 (ça en fait déjà pas mal, mon cousin !). Une grande partie évolue sur une orbite

située entre Mars et Jupiter : la ceinture d’astéroïdes. Elle n’est pas nettement

définie, mais se situe entre 2 et 4 fois la distance Terre-Soleil. Un autre groupement

important est situé au-delà de l’orbite de Neptune : la ceinture de Kuiper. La composition

des astéroïdes de la ceinture de Kuiper est plus riche en glace et plus pauvre en

métaux et en roche, ce qui les apparente à des noyaux cométaires. Contrairement aux

comètes les astéroïdes sont inactifs, cependant quelques-uns ont été observés avec

une activité cométaire.

On suppose que les astéroïdes sont des restes du disque protoplanétaire qui

ne se sont pas regroupés en planètes pendant sa formation.

Certains astéroïdes croisant l’orbite de la Terre (appelés géocroiseurs) sont

considérés comme objets potentiellement dangereux, à cause du risque de collision,

et sont surveillés par des systèmes automatisés.

La taille d'un astéroïde est très variable. Elle va de moins d'un kilomètre

à près de 1.000 km de diamètre. Y'en a pour tous les goûts, mon pote !

Qu'est-ce qu'une comète ?

Une comète (représenté en symbole astronomique ) est, en astronomie, un petit

corps céleste constitué d'un noyau de glace et de poussière en orbite (voir définition

orbite et animation d'une orbite) autour d'une étoile. Lorsque son orbite, qui a

généralement la forme d'une ellipse très allongée, l'amène près de cette étoile (par

exemple le Soleil dans le Système solaire), la comète est exposée à diverses forces

émanant de cette dernière : vent solaire, pression de radiation et gravitation. Le

noyau s'entoure alors d'une sorte de fine atmosphère brillante constituée de gaz

et de poussières, appelée chevelure ou coma, souvent prolongée de deux traînées lumineuses

composées également de gaz et de poussières, les queues (une de gaz ionisé et une

de poussières), qui peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de millions de kilomètres.

) est, en astronomie, un petit

corps céleste constitué d'un noyau de glace et de poussière en orbite (voir définition

orbite et animation d'une orbite) autour d'une étoile. Lorsque son orbite, qui a

généralement la forme d'une ellipse très allongée, l'amène près de cette étoile (par

exemple le Soleil dans le Système solaire), la comète est exposée à diverses forces

émanant de cette dernière : vent solaire, pression de radiation et gravitation. Le

noyau s'entoure alors d'une sorte de fine atmosphère brillante constituée de gaz

et de poussières, appelée chevelure ou coma, souvent prolongée de deux traînées lumineuses

composées également de gaz et de poussières, les queues (une de gaz ionisé et une

de poussières), qui peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de millions de kilomètres.

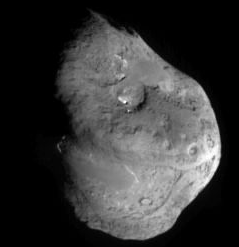

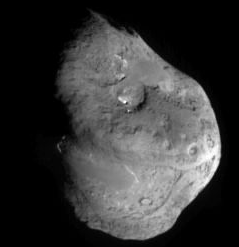

noyau d'une comète : ici la comète Tempel 1

Le noyau d'une comète est la partie solide et centrale, populairement appelée "boule

de neige sale". Le noyau d'une comète est composé de roche, de poussière et de gaz

gelés. Lorsqu'elles sont réchauffées par le Soleil, les glaces se subliment et les

gaz issus de la sublimation produisent une atmosphère (appelée chevelure) entourant

le noyau. La force exercée sur la chevelure par la pression de radiation du Soleil

et les vents solaires provoque la formation d'une énorme queue, qui pointe à l'opposé

du Soleil.

chevelure d'une comète : ici la comète 17P/Holmes

chevelure d'une comète : ici la comète 17P/Holmes

La chevelure, ou la coma, forme un halo à peu près sphérique entourant le noyau et

constitué de particules neutres de gaz et de poussières issus de ce noyau. Ces particules

sont libérés sous forme de jets lorsque la comète se rapproche du soleil, provoquant

la sublimation des glaces du noyau. Cette chevelure est entourée d'un nuage d'hydrogène

atomique produit par photodissociation. Son diamètre est généralement compris entre

50 000 et 250 000 kilomètres, avec des limites extrêmes de 15 000 et 1 800 000 kilomètres.

La chevelure s'identifie fréquemment avec la tête de la comète, étant donné le faible

diamètre relatif du noyau.

Les analyses du gaz de la chevelure de la comète de Halley indiquent que celle-ci

contient 80 % d'eau, 10 % de monoxyde de carbone, 3 % de dioxyde de carbone, 2 %

de méthane, moins de 1,5 % d'ammoniac et 0,1 % d'acide cyanhydrique.

Si la comète est suffisamment active, la coma se prolonge par des traînées lumineuses

appelées queues.

queue bleue d'Hale-bopp, due

queue bleue d'Hale-bopp, due

essentiellement à l'ion CO+

Une comète importante possède en général deux queues visibles :

- une queue constituée d'un plasma, rectiligne et se maintenant à l'opposé du Soleil (comme

une ombre), poussée à haute vitesse (de l'ordre de 500 km/s) par le vent solaire ;

les changements de polarité du vent solaire produisent des ruptures dans la queue

de plasma qui se reconstitue dans les heures qui suivent.

- une queue plus large constituée de poussières poussées par la pression de radiation

solaire, et incurvée dans le plan de l'orbite par la gravité du soleil.

Une troisième enveloppe, invisible avec des instruments optiques, mais décelée

grâce à la radioastronomie, est la queue d'hydrogène qui s'étend sur des dimensions

considérables.

Une anti-queue, constituée de gros grains qui, par effet de perspective lorsque la

Terre traverse le plan de l'orbite cométaire, semble pointer vers le Soleil.

Les dimensions des queues sont considérables : des longueurs de 30 à 80 millions

de kilomètres sont relativement fréquentes.

Beaucoup plus hétérogènes et poreux, les noyaux de comète sont un amalgame de

différents matériaux créés au sein de la nébuleuse primitive, il y a plus de 4,5

milliards d'années. C'est parce qu'ils conservent, dans leurs glaces, des grains

qui n'ont pas changé depuis cette période, que les chercheurs s'intéressent de très

près à ces corps célestes de taille variable (de quelques centaines de mètres à plusieurs

dizaines de kilomètres). La matière piégée témoigne des ingrédients présents autour

du Soleil lors de la formation des planètes.

Les comètes, du latin coma qui signifie chevelu, doivent surtout leur appellation

à l'activité qui les caractérise lorsqu'elles pénètrent dans l'arène du Système solaire interne,

après avoir franchi la limite de glace (à environ 600 millions de kilomètres du Soleil).

Les matériaux les plus volatils se subliment à mesure que l'astre se rapproche de

notre étoile, formant ainsi une atmosphère, la chevelure et aussi deux queues (gazionisés

et poussière) qui peuvent parfois être visibles à l'œil nu, même de jour, quand leur

magnitude est importante, depuis la Terre. Dans ce cas elles sont alors classées

comme "grandes comètes".

Les comètes se distinguent des astéroïdes, autres petits corps, par l'activité

de leur noyau. Cependant, les observations récentes de plusieurs astéroïdes présentant

une activité cométaire, notamment dans la ceinture principale (ou ceinture d’astéroïdes),

tendent à rendre de plus en plus floue la distinction entre comète et astéroïdes.

Elles proviendraient de deux réservoirs principaux du Système solaire : la ceinture

de Kuiper et le nuage d'Oort, tandis que les comètes interstellaires, ont une origine

extérieure au Système solaire.

Quelle différence entre un astéroïde et une comète ?

Un astéroïde, c'est un petit corps du Système solaire composé de roche, de métaux

et de glace. Il a une forme irrégulière et ses dimensions varient de quelques dizaines

de mètres à plusieurs kilomètres.

Le premier fut découvert en 1801, et on en dénombre actuellement plus de 560

000 (ça en fait déjà pas mal, mon cousin !). Une grande partie évolue sur une orbite

située entre Mars et Jupiter : la ceinture d’astéroïdes. Elle n’est pas nettement

définie, mais se situe entre 2 et 4 fois la distance Terre-Soleil. Un autre groupement

important est situé au-delà de l’orbite de Neptune : la ceinture de Kuiper. Contrairement

aux comètes les astéroïdes sont inactifs.

On suppose que les astéroïdes sont des restes du disque protoplanétaire qui

ne se sont pas regroupés en planètes pendant sa formation.

Certains astéroïdes croisant l’orbite de la Terre (appelés géocroiseurs) sont

considérés comme objets potentiellement dangereux, à cause du risque de collision,

et sont surveillés par des systèmes automatisés.

La taille d'un astéroïde est très variable. Elle va de moins d'un kilomètre

à près de 1.000 km de diamètre. Y'en a pour tous les goûts, mon pote !

Tu veux en savoir encore plus, beaucoup plus, clique ici

Franchement mon ami, qui n'a jamais levé les yeux vers le ciel dans l'espoir

de voir une étoile filante ? Combien de légendes sont associées à ces phénomènes

rares et magnifiques ? Et bien ici, tu vas enfin comprendre ce qu'est vraiment une

étoile filante.

Franchement mon ami, qui n'a jamais levé les yeux vers le ciel dans l'espoir

de voir une étoile filante ? Combien de légendes sont associées à ces phénomènes

rares et magnifiques ? Et bien ici, tu vas enfin comprendre ce qu'est vraiment une

étoile filante.

Comme tu es dans la partie complète, pour vraiment bien comprendre, tu dois

connaître quelques définitions. En effet, tu dois savoir la différence entre météoroïde,

météorite, météore, et bolide rasant.

- le terme de météoroïde est celui de l'objet dans l’espace interplanétaire. C'est

un petit corps du Système solaire provenant de la désagrégation (généralement partielle)

d’un astéroïde ou d’un noyau cométaire. Son errance et sa petite taille l'amènent

en général à être capturé, le plus souvent en quelques millions à centaines de millions

d'années, dans le champ gravitationnel d'une planète ou d'un de leurs satellites,

éventuellement à se consumer dans leur atmosphère ou à s’écraser sur leur surface

solide. S'il pénètre dans l'atmosphère terrestre, l'échauffement généré par le frottement

produit un phénomène lumineux qu'on observe depuis le sol (sur Terre).

- Le terme de météore est la pénétration dans l'atmosphère terrestre d'un météoroïde.

Le météoroïde, de part sa pénétration dans l'atmosphère terrestre, son échauffement

dû au frottement et le phénomène lumineux qui s'en dégage prend le nom de météore.

Selon la luminosité produite (généralement proportionnelle à la taille), le météore

est rangé dans la catégorie des étoiles filantes ou des bolides.

- Le terme de météorite est le phénomène d'un météore qui, après sa traversée de l'atmosphère,

atteint la surface solide d'une planète, et qu'à la suite de l'impact, on en reconnaît

les fragments. Ces fragments prennent alors le nom de météorite.

- Le terme de bolide rasant est un météoroïde qui effleure la Terre en pénétrant dans

l'atmosphère terrestre avant d'en ressortir. Pour rappel, si le météoroïde commence

à se briser ou explose dans les airs, certains fragments peuvent atteindre la surface

terrestre et constituer des météorites. Ces phénomènes conduisent à des processions

de météores. Les exemples les plus célèbres de bolides rasants ont été observés le

20 juillet 1860, le 10 août 1972 et le 13 octobre 1990.

Alors, qu'est-ce qu'une étoile filante ? Et bien, tout s'éclairci mon pote !

Selon la luminosité produite par le météore (généralement proportionnelle à la taille),

il est rangé dans la catégorie des étoiles filantes ou des bolides rasants.

Ce qui est très surprenant aussi, c'est leurs tailles. Lorsque ces météores

ont une taille comprise entre 0,1 mm et quelques centimètres, ils traverseront l'atmosphère

et formeront une étoile filante. Lorsqu'ils commencent à avoir une taille d'une dizaine

de centimètre, il traverseront l'atmosphère en formant une étoile filante et pourront

s'écraser sur Terre. Ce sont alors les météorites. Extraordinaire, non ?

Ben voilà, c'est pas compliqué, hein ?

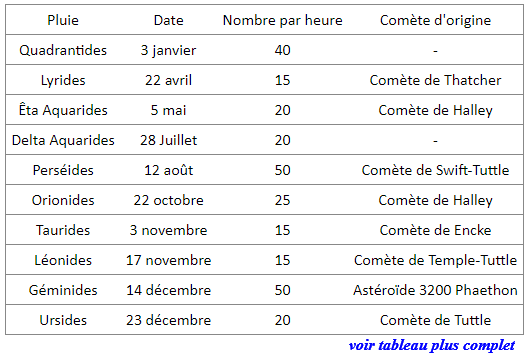

Les essaims météoritiques

Chaque année à la même période, l'orbite de la Terre croise des nuages de poussières

laissés par des comètes : les essaims météoritiques. Cela provoque des pluies de

météores, appelées aussi pluies ou averses d'étoiles filantes. Il est à noter que

le terme d'essaim d'étoiles filantes est souvent employé pour désigner aussi bien

la pluie de météores que le nuage de poussières cométaires.

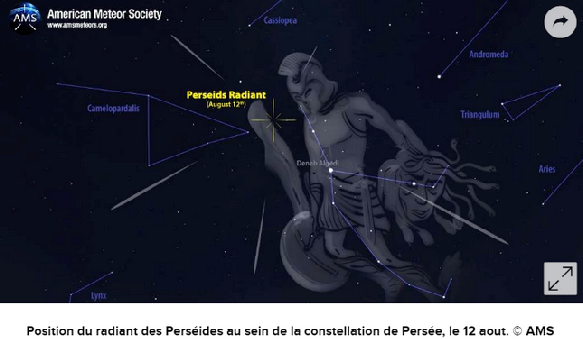

Par un effet de perspective, les étoiles filantes semblent toutes provenir du

même point du ciel. On appelle ce point imaginaire le radiant. Certaines étoiles

filantes ne semblent pas venir du radiant, ce sont des grains de poussière n'appartenant

pas au nuage traversé, on les appelle des "sporadiques".

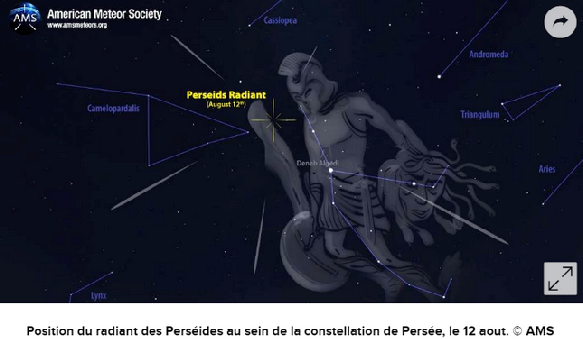

Ces pluies périodiques d'étoiles filantes portent un nom dérivé de la constellation

où se trouve leur radiant. Ainsi, les Perséides (visibles en août) ont leur radiant

dans la constellation de Persée. L'essaim des Léonides (autre constellation) peut

donner lieu à des pluies de météores très intenses.

L'observation judicieuse des essaims se fait en regardant à 45° du radiant (compromis

entre la durée du phénomène et la longueur des traînées).

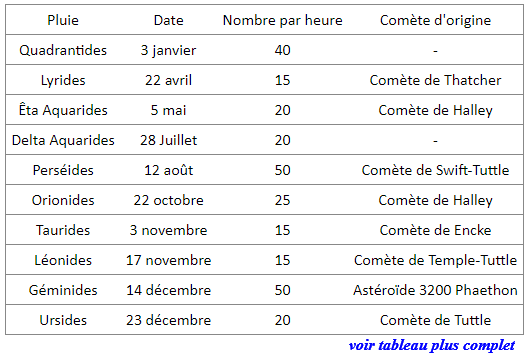

Voici la liste des principales pluies de météores

Les Perséides

(constellation de Persée de l'hémisphère nord)

Que-ce que les Perséides ?

Les Perséides sont une pluie d'étoiles filantes très célèbre dont la période d'activité

s'étend entre le 17 juillet et le 24 août. Le maximum se produit chaque année autour

du 12 août (la nuit du 11 au 12 ou du 12 au 13), soit peu après la Saint-Laurent,

ce qui leur vaut le surnom de "larmes de Saint-Laurent". L'essaim météoritique est

nommé Perséides car son radiant se situe au sein de Persée. C'est au cours de la

seconde moitié de la nuit que la constellation est au plus haut dans le ciel.

Quelle est l’origine de la pluie d’étoiles filantes des Perséides ?

Ces étoiles filantes sont des grains de poussière associés à la comète 109P/Swift-Tuttle

dont la période orbitale est de 133 ans (son dernier passage au plus près du Soleil

date de 1992). Comme son orbite croise celui de la Terre autour du Soleil, notre

planète traverse ce courant de poussière chaque année, au cœur de l'été.

voir diaporama de 15 photos d'étoiles filantes

voir diaporama de 15 photos d'étoiles filantes

voir diaporama de 15 photos d'étoiles filantes

voir diaporama de 15 photos d'étoiles filantes

Franchement mon ami, qui n'a jamais levé les yeux vers le ciel dans l'espoir

de voir une étoile filante ? Combien de légendes sont associées à ces phénomènes

rares et magnifiques ? Et bien ici, tu vas enfin comprendre ce qu'est vraiment une

étoile filante.

Franchement mon ami, qui n'a jamais levé les yeux vers le ciel dans l'espoir

de voir une étoile filante ? Combien de légendes sont associées à ces phénomènes

rares et magnifiques ? Et bien ici, tu vas enfin comprendre ce qu'est vraiment une

étoile filante.